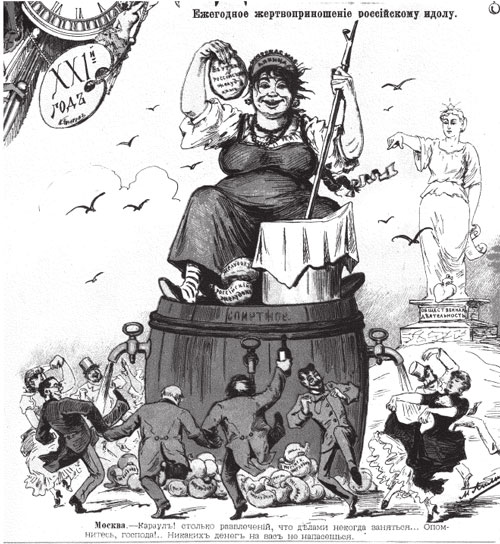

- Государство, как вы знаете, способно оказывать на общество не только позитивное, но и негативное воздействие: бюрократизм, коррупция, произвол, деспотия.Исторически проявилось стремление государства к неограниченному расширению властного пространства, навязыванию большинству своей воли.

СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

- Под правовым государством понимается такая организация политической власти, которая создает условия для наиболее полного осуществления прав и свобод человека, а также для наиболее последовательного связывания с помощью права механизма государства в целях ограждения его от злоупотреблений со стороны власть имущих.

- Основополагающий принцип правового государства – верховенство права в обществе. Он означает решение всех вопросов общественной и государственной жизни с позиций права, закона. Право имеет наибольшую возможность выражать общественные интересы, облекая их в форму законов. Право детально регламентирует компетенцию органов государства. Право, в отличие от других социальных норм (морали, обычаев, традиций, религиозных норм), носит формально определенный (письменный) и общеобязательный характер.

- Верховенство права предполагает подчинение закону всех граждан, организаций, а также самого государства, его органов и должностных лиц. Например, в 90-е гг. в ФРГ в обычном порядке было возбуждено уголовное дело против министра экономики за неуплату налогов.

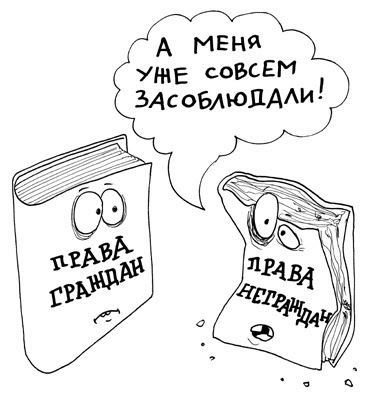

- Право лишь тогда становится правом, когда ориентируется на права человека и закрепляет их в законах. В противном случае законы могут иметь противоправный характер и вряд ли вызовут уважение граждан. Иными словами, в правовом государстве должны действоватъ правовые законы: гуманные, справедливые, закрепляющие права человека.

- Незыблемость прав человека, их охрана и гарантированность – еще один признак правового государства. Наивно думать, что эти права (право на жизнь, на достойное существование, на свободу совести, мысли, слова и пр.) дарует человеку государство. Они принадлежат ему от природы и являются поэтому естественными и неотчуждаемыми. В правах человека выражена его свобода – возможность действовать в различных сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной, культурной, личной (частной).

- Для правового государства характерны демократические, соответствующие законам процедуры формирования власти, действует принцип разделения государственных властей. Его сущность в том, что ни одной из ветвей не принадлежит вся государственная власть в полном объеме. Каждая из них осуществляет только свою, присущую ей функцию и не имеет права подменять деятельность другой ветви. Такое разграничение направлено на то, чтобы удержать власть от возможных злоупотреблений. Вместе с тем если ни одна из трех ветвей государственной власти не выйдет на первое место, то механизм будет поражен постоянной борьбой между ними за фактическое верховенство и превратится из силы развития в силу торможения. В правовом государстве верховное положение занимает законодательная власть, ибо именно она облекает в закон политические решения. В качестве гарантии от всевластия какой-либо ветви при их взаимодействии выступает так называемая система сдержек и противовесов.

- Принимая законы и другие политические решения, государство берет на себя конкретные обязательства перед личностью. В свою очередь, личность обязана подчиняться общим установлениям государства, выполнять свои конституционные обязанности. Следовательно, для правового государства характерен принцип взаимной ответственности государства и личности.

- Ответственность государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся:

а) ответственность правительства перед представительными органами;

б) дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц государства любого уровня за нарушения прав и свобод конкретных лиц, за злоупотребление служебным положением;

в) импичмент. - Импичмент – это привлечение высшего должностного лица государства к юридической ответственности. Оно влечет отстранение его от должности по основаниям, установленным Конституцией.

- Основными принципами правового государства являются:

- верховенство права в обществе,

- разделение государственных властей,

- взаимная ответственность государства и личности,

- приоритет норм международного права.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

- Правовое государство тесно связано с гражданским обществом. В нем граждане, обладая естественными и неотчуждаемыми правами, реализуют свои частные интересы и цели, например в материальном благополучии, семейной жизни и пр.

- Удовлетворение частных интересов приводит к возникновению связей и взаимодействий между индивидами и социальными группами, порождая определенные институты, например семью, творческие союзы, потребительские организации и пр. Так складывается гражданское общество – совокупность негосударственных общественных отношений, выражающих разнообразные частные (индивидуальные и групповые) интересы и потребности граждан в различных сферах жизни.

- Здесь, в отличие от государственных структур, преобладают не вертикальные (соподчиненные), а горизонтальные связи и отношения между людьми. Они взаимодействуют как свободные и ответственные друг перед другом, обществом и государством равноправные партнеры.

- Рассматривая гражданское общество как систему, его отношения и институты можно представить в виде подсистем:

- социальной,

- экономико-хозяйственной,

- духовно-культурной,

- политической.

Они характеризуют сферы его жизнедеятельности.

- Социальная подсистема – это первичный, основополагающий пласт гражданского общества. Она охватывает совокупность объективно сформировавшихся общностей людей и их взаимоотношений, которые представлены двумя крупными блоками.

- Экономическая (хозяйственная) подсистема возникает для удовлетворения главным образом материальных потребностей людей. Здесь действуют частные, муниципальные, акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяйства, частные банки. Основой этой подсистемы выступают собственность, свободный труд, частное предпринимательство. (Объясните почему.) В ней создаются также торговые и другие организации. Однако отношения распределения, обмена и потребления, являясь составной частью экономико-хозяйственной подсистемы, функционируют и в рамках социальной подсистемы (например, союзы потребителей).

- Духовно-культурная подсистема призвана удовлетворять потребности людей в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве. Реализация этих потребностей в гражданском обществе осуществляется через негосударственные институты: образовательные, воспитательные, научные, культурные, конфессиональные учреждения. Консолидирующим фактором в духовно-культурной сфере выступают исторический опыт, традиции и обычаи народа, нравственные ценности.

- Многие ученые относят к духовно-культурной подсистеме и негосударственные средства массовой информации: радио, телевидение, видео, периодические издания (журналы, газеты). Среди политологов все чаще высказывается мнение, что СМИ следует рассматривать как отдельную информационную подсистему гражданского общества, имея в виду ее сквозной характер.

- Политическая подсистема включает, прежде всего, муниципальные коммуны (от лат. municipium – самоуправляющаяся община). Это власть на местах, или местное самоуправление. К политической подсистеме относятся также политические партии и общественно-политические движения, которые, будучи группами интересов, перекидывают мостик между гражданским обществом и государством.

- Под местным самоуправлением понимается негосударственная форма выражения народовластия, осуществляемого определенным территориальным сообществом при самостоятельном решении населением вопросов местного значения.

- Вводится также новая концессиональная модель муниципального хозяйства. Суть ее в том, что органы местного самоуправления предоставляют инвесторам возможность вкладывать средства, но оставляют муниципальную собственность (например, ЖКХ) у себя. Такая модель называется инвестиционным соглашением. Инвестор вкладывает средства, получает прибыль, но с истечением срока договора собственность остается муниципалитету.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ- Развитое гражданское общество, по существу, неудобно государственной власти. Оно – то самое окно, о котором говорят: «Откроешь – шумно, закроешь – душно». «Открытое окно» – это прежде всего общественный контроль над деятельностью институтов публичной власти. Он осуществляется в различных формах. Это медиаконтроль, т.е. контроль со стороны средств массовой информации. Это и партийный контроль, в первую очередь со стороны политической оппозиции.

Своеобразной формой общественного контроля является система социального партнерства. Суть ее – в предоставлении широких возможностей общественным объединениям граждан выступать в качестве экспертов, советников, консультантов при разработке того или иного властного решения. Оперативная и адекватная оценка общественного мнения, его учет органами власти – важнейший фактор, повышающий эффективность властных институтов.

- Новой формой гражданского контроля должна стать работа Общественной палаты.

- Одна из контрольных функций палаты – проведение экспертизы нормативных документов государственной власти и местного самоуправления. По замыслу авторов, Общественная палата должна работать с законопроектом на этапе его создания и проводить экспертизу ко второму чтению. Решения палаты имеют рекомендательный характер и рассматриваются в обязательном порядке соответствующими органами власти.

- Другой функцией Общественной палаты является осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов власти, прежде всего за расходованием ими бюджетных средств. Особое внимание будет обращаться на то, как используются средства, выделенные «силовым» ведомствам и правоохранительным структурам.

- Важнейшая задача палаты – поддерживать гражданские инициативы, имеющие общероссийское значение. Она призвана обобщать все идеи, возникающие на местах, и представлять их обществу в виде общефедеральных проектов. Иными словами, Общественная палата должна формировать для государственной власти социальный заказ по эффективному управлению обществом и государственному строительству в целом.

- Одна из контрольных функций палаты – проведение экспертизы нормативных документов государственной власти и местного самоуправления. По замыслу авторов, Общественная палата должна работать с законопроектом на этапе его создания и проводить экспертизу ко второму чтению. Решения палаты имеют рекомендательный характер и рассматриваются в обязательном порядке соответствующими органами власти.

Комментариев нет:

Отправить комментарий