Демократия

- Ведущий принцип демократии (от греч. demos – народ и kratos – власть) – народовластие. Политическое властвование, как вы знаете, – это процесс принятия важных государственных решений. При многообразии интересов и стремлений народа невозможно принять вполне удовлетворительное для всех решение. Поэтому народовластие проявляется через принцип большинства. Воля большинства выявляется посредством процедуры голосования граждан на референдумах и выборах.

- Принцип политического плюрализма. Его главная черта – многообразие конкурирующих между собой политических партий (многопартийность), движений, а также политических идей, убеждений (идеологический плюрализм), средств массовой информации и пр. Благодаря многообразию и конкуренции создается система сдержек и противовесов, скажем, между правящей элитой и оппозицией, между политическими партиями, между ветвями власти. Тем самым возникает благоприятная обстановка для поиска наиболее эффективных политических решений, альтернативных вариантов политики.

- Политический плюрализм предполагает отказ от насилия, ориентацию на разрешение спорных вопросов непременно в рамках закона, мирными способами. К ним относятся толерантность по отношению к оппонентам, компромиссы и поиск консенсуса (согласия). Демократия, по образному выражению российского философа П. И. Новгородцева (1866–1924), «всегда распутье: ни один путь тут не заказан, ни одно направление тут не запрещено. Над всей жизнью, над всей мыслью господствует принцип относительности, терпимости, широчайших допущений и признаний». Политический плюрализм и его разновидность – многопартийность – несомненное достижение демократии, одна из ее ведущих ценностей.

- Центральное место среди демократических принципов принадлежит принципу правового и политического равенства граждан. Правовое равенство – это равенство, во-первых, в правах; во-вторых, перед законом.

Равенство в правах, в том числе политических, и равенство перед законом создают равные возможности для участия граждан в политической власти, приобретения ими того или иного политического статуса. В этом суть принципа политического равенства.

Юридической гарантией принципов правового и политического равенства выступает правовое государство – несомненное достижение демократии. Ее необходимое условие – демократическая политическая культура граждан, предполагающая соблюдение установленных «правил игры», ориентацию большинства на демократические ценности.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

- Высшим законодательным и представительным органом является общенациональный парламент (например, Конгресс США, Национальное Собрание Франции). Он обладает правом представлять интересы народа и принимать от его имени наиболее важные политические решения (законы). Парламенты, как правило, состоят из двух палат. Верхняя палата (сенат) формируется в различных странах по-разному, например через выборы (в Испании), назначения (в ФРГ), передачу по наследству потомкам знатных дворянских фамилий (в Великобритании). Нижняя палата (палата депутатов) более демократична. Она избирается непосредственно народом.

- Под парламентаризмом понимается такая государственная власть, в которой существенная роль принадлежит народному представительству – парламенту. Представительство народных интересов предполагает, что граждане делегируют (передают) свои властные полномочия депутатам. Делегирование происходит, как отмечалось, в процессе парламентских выборов.

- Типология избирательных систем: мажоритарной (от франц. majority – большинство) и пропорциональной. На основе сочетания этих двух подходов действует смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система, например, в ФРГ.

- При мажоритарной системе (Англия, США, Франция, Япония) вся территория страны разбивается на округа. От каждого округа избирается чаще всего один депутат (одномандатные округа), хотя могут избираться и несколько депутатов (многомандатные округа). Размеры округов должны насчитывать по возможности одинаковое число избирателей. Граждане голосуют за личность того или иного кандидата, хотя при этом чаще всего обозначается, какую партию он представляет. И наконец, мажоритарная система основана на таком порядке определения результатов голосования, при котором избранным считается кандидат, получивший по данному округу большинство голосов. Отсюда и название системы.

- Имеется две разновидности мажоритарной системы: абсолютного и относительного большинства. В первом случае победителем считается кандидат, завоевавший 50% +1 голос. Во втором побеждает тот, кто набрал голосов больше, чем каждый из его соперников.

- При мажоритарной системе возможно голосование в один и два тура. Если, скажем, ни один из кандидатов не получает требуемого абсолютного большинства голосов, то назначается второй тур выборов. Участвуют во втором туре только два кандидата, собравшие в первом туре наибольшее число голосов.

- Пропорциональная система (Бельгия, Испания, Швеция) имеет две разновидности. Первая предполагает наличие, как и при мажоритарной системе, округов. От каждого округа избирается несколько кандидатов – представителей различных партий. Избиратели голосуют за конкретных людей, но с четко выраженной партийной принадлежностью. Число депутатов в парламенте распределяется пропорционально числу завоеванных партиями голосов. Упрощенно это выглядит так: если кандидаты от первой партии собрали 40% всех голосов, от второй – 20%, от третьей – 10%, то каждая из партий получит соответственно 40%, 20% и 10% мест в парламенте.

- Суть второй разновидности пропорциональной системы в следующем. Территория страны объявляется единым избирательным округом. Политические партии выдвигают списки своих кандидатов. Избирателю предлагается проголосовать только за один из таких списков. Распределение мест между партиями осуществляется по той же схеме, как и в первом варианте, т.е. пропорционально числу поданных за партию голосов.

- И мажоритарная, и пропорциональная системы не являются идеальными. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, при мажоритарной системе возникают и упрочиваются, как правило, связи между кандидатом (в дальнейшем депутатом) и избирателями данного округа. Однако победителем может стать кандидат, имеющий поддержку явного меньшинства избирателей. Например, консервативная партия Великобритании не раз одерживала победу, получив лишь около 40% голосов избирателей.

Пропорциональная система в этом отношении более справедлива. Она позволяет представить в парламенте довольно полный спектр политических позиций и мнений избирателей. Вместе с тем она хорошо действует в тех странах, где на выборах соперничают две – четыре крупные партии. В странах же, где в выборах участвуют десятки мелких партий, избранный представительный орган оказывается раздробленным на множество депутатских групп, что сильно затрудняет его работу. Чтобы не допустить получение мандатов «карликовыми» партиями, вводится так называемый заградительный барьер (порог), составляющий, как правило, 5–7% голосов избирателей. Другой недостаток пропорциональной системы в том, что избиратель выбирает как бы абстрактных лиц. Он знает чаще всего лидера партии, нескольких активистов, но остальные ему неизвестны. Кроме того, избранные депутаты не имеют прямой связи с избирателями конкретного округа. Смешанная избирательная система позволяет смягчить недостатки мажоритарной и пропорциональной систем. - Депутаты, избранные в парламент от каждой партии, образуют парламентские фракции (или парламентские партии). Члены партий (партии), получившие на выборах наибольшее число голосов, становятся членами фракции большинства. Депутаты от партий (партии), набравших меньшее число голосов, становятся членами фракций парламентского меньшинства и пребывают в оппозиции.

- Партии большинства в парламентских республиках (ФРГ) и парламентских монархиях (Великобритания) формируют правительство и через него проводят собственный политический курс. В президентских республиках правительство формируется чаще всего из той партии, к которой принадлежит сам президент. Поэтому может возникнуть противоречие между парламентом и правительством. Чтобы не допустить дестабилизации, правительство стремится к консенсусу с парламентским большинством.

- Партии меньшинства (оппозиция) имеют в парламенте равные права с представительским большинством. Они совместно с депутатами от партий большинства работают в составе комиссий и комитетов парламента, свободно высказываются по тому или иному вопросу, выступают с критическими замечаниями и предложениями. Иными словами, в парламенте реализуется принцип защиты прав меньшинства.

- Важнейшими условиями и гарантиями политической демократии выступают: в экономической сфере – плюрализм форм собственности и развитая рыночная экономика; в социальной сфере – преобладание в социальной структуре среднего класса; в духовной сфере – высокий уровень культуры общества и мировоззренческий плюрализм.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

- Демократия не идеальна, как может показаться на первый взгляд. Она имеет определенные изъяны. Один из них – в том, что отбор кандидатов в законодательные органы производится самими политическими партиями. Избиратели чаще всего не имеют права выбирать между кандидатурами внутри политических партий, формировать партийный списочный состав претендентов на власть. В США во второй половине XX в., а в Италии сейчас практикуется отбор кандидатов, согласно которому в первичных выборах принимают участие не только члены партии, но и все ее сторонники.

- Другая проблема – система финансирования избирательной кампании. В США, например, кандидат сам обеспечивает свой политический бизнес. Если учесть, что в среднем расходы на избрание в конгресс достигают 600 тыс. долларов, то далеко не всегда конгрессменом может стать самый способный к политической деятельности человек.

- Демократия не в состоянии обеспечить на деле и формально закрепленное равенство граждан. Например, человек, обладающий реальными ресурсами, скажем медиа-магнат, в действительности имеет несравненно большие возможности оказывать влияние на политические решения, чем рядовой гражданин.

Государство в политической системе

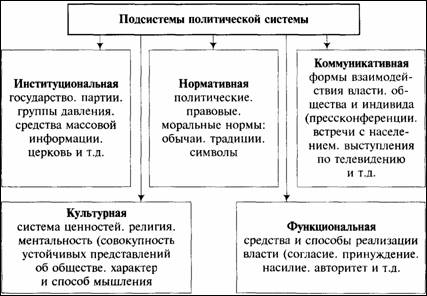

- Государство является стержневым элементом и главным управляющим центром политической системы. Именно вокруг государства объединяются другие политические институты, разнообразные политические силы, что обусловлено его отличительными признаками.

- Во-первых, государство выступает в качестве официального представителя всего народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по признаку гражданства. Напомним, что государственно-организованное сообщество, согражданство людей, проживающих на данной территории, – это государство в широком смысле. В этом понимании говорят о российском, испанском, бельгийском и прочих государствах как официальных представителях общества.

Во-вторых, государство является особой организацией публичной политической власти, характеризующейся ее наивысшей концентрацией. Государственная власть воплощается в деятельности государственного аппарата, представляющего собой разветвленную систему государственных органов, учреждений, должностных лиц, посредством которых осуществляется политическая власть и управление обществом. Государственные органы (законодательные, исполнительные, судебные) наделены властными полномочиями, т.е. правом принимать решения от имени государства.

В-третьих, государство обладает суверенитетом, т.е. верховенством внутри страны (внутренний суверенитет) и независимостью в отношении с другими странами (внешний суверенитет). Внутренний суверенитет означает, что государственная власть является высшей властью. Ее решения обязательны для всех, и она может отменить любые другие проявления политической власти (например, партийной), если будет нарушен закон. Внешний суверенитет включает такие принципы, как неприкосновенность территориальных границ, недопущение вмешательства во внутренние дела своей страны других государств.

В-четвертых, государство выполняет интегрирующую роль в обществе, являясь главным управляющим центром политической системы. Напомним, что политическая система через процесс разработки, принятия и реализации политических решений осуществляет воздействие на те или иные стороны общественной жизни, т.е. политическое управление. Центром этого управления выступает государство, что находит отражение в его функциях (перечислите их) и воплощается в политике. Процесс формирования и реализации политики сопровождается согласованием разнообразных социальных интересов, которые выражают политические партии, общественно-политические движения, другие политические и общественные силы. Тем самым государство посредством государственной политики играет интегрирующую роль в достижении гражданского согласия, обеспечении стабильности и развития общества.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

- Существует множество классификаций политики. По критерию направленности выделяют, как вы знаете, внутреннюю и внешнюю политику. Внутренняя политика связана с решением проблем внутри страны, а внешняя – на международной арене. В зависимости от того, на какую сферу общественной жизни оказывается воздействие, выделяются следующие направления внутренней политики: экокомическая, социальная, государственно-правовая, культурная. Иногда культурная политика рассматривается в качестве составляющей социальной политики.

- Каждое из направлений внутренней политики делится, в свою очередь, по отраслевому признаку. Так, экономическая политика структурно включает денежно-кредитную политику, инвестиционную, научно-техническую (инновационную), внешней торговли, таможенную.

- Социальная политика представлена политикой в области здравоохранения, социальной защиты населения, демографической, национальной, молодежной и пр. Составляющими государственной политики являются законодательная, административная, судебная, кадровая, правовая политика. Культурная политика – это политика в области образования, кино, театра, музейного дела, библиотек и пр.

- По полноте охвата и влиянию на общество выделяют такие разновидности политики, как научно-техническая, экологическая, информационная. Они пронизывают все сферы общественной жизни и поэтому не принадлежат ни к одной из них. Направления политики имеют свою структуру и объекты воздействия. Например, аграрная политика включает следующие элементы: сельскохозяйственную политику, агропромышленную политику, внешнюю аграрную политику. Объектами аграрной политики являются агропромышленные объединения, фермерские хозяйства и др.

- Внешняя политика также имеет направления: оборонная, иностранная (между физическими и юридическими лицами различных государств), межджународная торговля и пр.

- Структурная детализация государственной политики позволяет более целенаправленно реализовывать программы и проекты в конкретной сфере.

- По критерию долговременности выделяют стратегическую и тактическую (текущую) политику. Стратегическая политика по временному интервалу бывает долгосрочной (10–15 лет), среднесрочной (3–5 лет) и краткосрочной (1,5–2 года). Тактическая политика – это деятельность, направленная на реализацию намеченных стратегических целей.

- В современном мире большое влияние на внутреннюю политику оказывает внешний фактор – международная политика.

- Процесс развития государственной политики включает четыре основных этапа, представляющих своеобразный политический цикл: определение общественных проблем и целей политики; разработка (формирование) политики; осуществление государственной политики; оценка результатов государственной политики.

- На первом этапе выявляются общественно значимые проблемы и их причины. Например, ухудшение демографической ситуации в России связано с двумя факторами: с низкой рождаемостью и высокой смертностью, которые, в свою очередь, зависят от других факторов (вспомните известные вам факты). Для разработки политики в этой области необходимо понять основные причины такого положения: неэффективность отечественного здравоохранения, бедность, экологические проблемы, рост алкоголизма, наркомании и т.д.

- Второй этап. На основе проведенного анализа определяются цели (задачи). Так, в приведенном примере демографической ситуации задачи политики направлены на устранение этих причин. Выстраивается иерархия целей в каждой из областей общественной жизни. Государственные институты выполняют определенную роль в этом процессе. Например, общую стратегию внешней и внутренней политики определяет Президент РФ. Он же ставит общие цели перед федеральными органами исполнительной власти, что находит отражение в его ежегодном Послании Федеральному собранию РФ о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

- Третий этап. С принятием правительственных программ завершается этап разработки политики и начинается этап ее реализации. Здесь на первый план выступают исполнительные органы власти, прежде всего министерства, службы и агентства. Координирует их работу Правительство РФ и Президент РФ. Федеральные министерства принимают подзаконные акты (директивы, приказы, распоряжения и др.). Федеральные службы осуществляют контроль и надзор за их исполнением. Они занимаются также выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности юридическим лицам и гражданам, регистрируют акты, документы. Федеральные агентства осуществляют полномочия собственников в отношении государственного имущества, оказывают услуги другим федеральным органам (например, в разработке стандартов), юридическим лицам, гражданам. Оказание качественных услуг населению – одна из актуальных проблем государственного управления во всех странах, в том числе и в России. Главное в оказании услуг – непрерывное обслуживание и скорость реакции на запросы населения. Недопустимы сбои в работе полиции, жилищнро-коммунального и дорожного хозяйства.В целом этап реализации политики представляет собой систему мероприятий, ориентированных на конечный результат, что находит отражение в рабочих планах министерств. В них заранее продумывается программа действий по осуществлению поставленных задач: цели деятельности, главные исполнители, стандарты выполнения (технические задания), распределение ресурсов, стандарты и критерии результатов выполнения.

- На четвертом этапе анализируются результаты и последствия государственной политики. Дается заключительная оценка данной политике (программе), работе государственных органов. Так, деятельность министерств Великобритании оценивается на основе единой методики по следующим направлениям: эффективность, результативность и экономность. В США рекомендуется оценивать работу городской администрации по таким показателям, как выполнение плановых целей, неплановые эффекты, объем услуг, время выполнения работы, степень удовлетворения населения.

ПОНЯТИЕ БЮРОКРАТИИ

- Государственное управление осуществляется политическими руководителями и чиновниками. С деятельностью чиновничества связано понятие «бюрократия» (от франц. bureau – бюро и греч. kratos – власть).

- В среде бюрократии, как и прежде, процветает коррупция, достигшая за последнее десятилетие небывалых размеров. Коррупция (от лат. corruption – подкуп) не просто безнравственное поведение. Коррупция – это преступная деятельность в различных сферах общественной жизни, совершаемая чиновниками разных рангов в целях личного обогащения.

- Бюрократия – это организация профессиональных государственных чиновников, предназначенная для квалифицированного исполнения общественной политики.Бороться с бюрократией, а тем более стремиться к победе над ней – задача не только бессмысленная, но и вредная. Бюрократия – закономерное явление, возникающее в любом обществе, ибо любое общество нуждается в более или менее специализированном управлении.

- Данная тенденция обусловлена рядом факторов.

Во-первых, чиновники работают на постоянной, профессиональной основе. Они, в отличие от должностных лиц высшего ранга (президентов, депутатов, министров и пр.), не зависят от выборов и правительственных кризисов, поэтому составляют стабильный костяк государственного аппарата. Постоянство корпуса бюрократии (при отсутствии эффективных механизмов отчетности и персональной ответственности за результаты своей деятельности, четких критериев отбора людей и повышения их квалификации) уже само по себе может вести к порокам – снобизму, формализму, инертности. Современный американский политолог Т. Парсонс назвал эти пороки дисфункциями бюрократии – перенос чиновниками акцента с целей организации на ее средства, в результате чего средства управления – иерархия, дисциплина, инструкции и т.п. – превращаются в самоцель. Иными словами, чиновники выдают формальное за содержание, а содержание – за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи, бумаготворчество.

Во-вторых, чиновник, занимающий тот или иной пост в государственном аппарате, является экспертом определенного профиля. Он накапливает большой объем информации и опыт работы. Большинство политиков знают главным образом то, что им сообщают чиновники. А информация, как известно, может фильтроваться, задерживаться, подвергаться отбору в соответствии с политическими предпочтениями чиновников. Поэтому они становятся скрытыми, негласными политиками.

В-третьих, бюрократия как развивающийся элемент государственного управления в поисках оптимальных управленческих решений вступает в тесный контакт с различными социальными группами (предпринимателей, финансистов и пр.), приобретая тем самым клиентов. Клиентизм является благом, если помогает согласованию общественных интересов и достижению консенсуса. Если же бюрократия попадает под влияние отдельных групп (например, финансовых) и контролируется ими, то возникают антидемократические, олигархические явления. Деятельность бюрократических структур засекречивается, переплетается с коррупцией, взяточничеством, мафиозно-преступными элементами. Иными словами, бюрократия из блага превращается во зло, используя свое место в общественном разделении труда в ущерб интересам народа.

СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ЕЕ ЗАДАЧИ

- В России с принятием нового Закона «О государственной гражданской службе» (июль 2004 г.), других законодательных актов созданы правовые основы госслужбы. В законодательстве фиксируется: государственная служба – это профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению полномочий Российской Федерации и органов государственной власти.

- Госслужба включает гражданскую, военную и правоохранительную службы. Государственные служащие осуществляют свою профессиональную деятельность на определенных должностях, включенных в соответствующие реестры – списки, содержащие перечень должностей госслужбы. Все должности разделяются на категории. Внутри категорий предусматривается существование должностей различных групп и классных чинов. Высшим классным чином в России является действительный государственный советник первого класса. Самый низший чин – секретарь гражданской службы третьего класса. С введением категорий, групп и чинов решается задача создания единой государственной службы РФ, создается возможность беспрепятственного и безболезненного перехода с одного вида госслужбы на другой. Например, человек, который ушел с военной службы на гражданскую, будет иметь тот же ранг (категорию) и соответствующий оклад, пенсию и пр.

- Должностной регламент включает также перечень вопросов, по которым чиновники вправе самостоятельно принимать решения, и перечень услуг, оказываемых гражданам и организациям. Каждые три года госслужащий должен пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Проводится и персональный квалификационный экзамен, по результатам которого устанавливаются классные чины. Все эти меры направлены на стимулирование открытости и «отзывчивости» госслужбы, повышение ответственности и эффективности работы госслужащих.

- Законодательство закрепляет также нравственные нормы поведения чиновника. Он обязан сохранять нейтралитет по отношению к партиям, быть корректным в обращении с гражданами, проявлять уважение к обычаям и традициям народов РФ, не допускать конфликтных ситуаций и пр. За нарушение этих, теперь уже юридических, норм предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания.

- Создаются и законодательно закрепляются механизмы, предохраняющие от коррупции и злоупотреблений. Законы запрещают чиновнику заниматься бизнесом, устанавливается порядок предоставления госслужащими сведений о доходах.

- Государственное управление осуществляется политическими руководителями и чиновниками. С деятельностью чиновничества связано понятие «бюрократия» (от франц. bureau – бюро и греч. kratos – власть).

- В среде бюрократии, как и прежде, процветает коррупция, достигшая за последнее десятилетие небывалых размеров. Коррупция (от лат. corruption – подкуп) не просто безнравственное поведение. Коррупция – это преступная деятельность в различных сферах общественной жизни, совершаемая чиновниками разных рангов в целях личного обогащения.

- Бюрократия – это организация профессиональных государственных чиновников, предназначенная для квалифицированного исполнения общественной политики.Бороться с бюрократией, а тем более стремиться к победе над ней – задача не только бессмысленная, но и вредная. Бюрократия – закономерное явление, возникающее в любом обществе, ибо любое общество нуждается в более или менее специализированном управлении.

- Данная тенденция обусловлена рядом факторов.

Во-первых, чиновники работают на постоянной, профессиональной основе. Они, в отличие от должностных лиц высшего ранга (президентов, депутатов, министров и пр.), не зависят от выборов и правительственных кризисов, поэтому составляют стабильный костяк государственного аппарата. Постоянство корпуса бюрократии (при отсутствии эффективных механизмов отчетности и персональной ответственности за результаты своей деятельности, четких критериев отбора людей и повышения их квалификации) уже само по себе может вести к порокам – снобизму, формализму, инертности. Современный американский политолог Т. Парсонс назвал эти пороки дисфункциями бюрократии – перенос чиновниками акцента с целей организации на ее средства, в результате чего средства управления – иерархия, дисциплина, инструкции и т.п. – превращаются в самоцель. Иными словами, чиновники выдают формальное за содержание, а содержание – за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи, бумаготворчество.

Во-вторых, чиновник, занимающий тот или иной пост в государственном аппарате, является экспертом определенного профиля. Он накапливает большой объем информации и опыт работы. Большинство политиков знают главным образом то, что им сообщают чиновники. А информация, как известно, может фильтроваться, задерживаться, подвергаться отбору в соответствии с политическими предпочтениями чиновников. Поэтому они становятся скрытыми, негласными политиками.

В-третьих, бюрократия как развивающийся элемент государственного управления в поисках оптимальных управленческих решений вступает в тесный контакт с различными социальными группами (предпринимателей, финансистов и пр.), приобретая тем самым клиентов. Клиентизм является благом, если помогает согласованию общественных интересов и достижению консенсуса. Если же бюрократия попадает под влияние отдельных групп (например, финансовых) и контролируется ими, то возникают антидемократические, олигархические явления. Деятельность бюрократических структур засекречивается, переплетается с коррупцией, взяточничеством, мафиозно-преступными элементами. Иными словами, бюрократия из блага превращается во зло, используя свое место в общественном разделении труда в ущерб интересам народа.

СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ЕЕ ЗАДАЧИ

- В России с принятием нового Закона «О государственной гражданской службе» (июль 2004 г.), других законодательных актов созданы правовые основы госслужбы. В законодательстве фиксируется: государственная служба – это профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению полномочий Российской Федерации и органов государственной власти.

- Госслужба включает гражданскую, военную и правоохранительную службы. Государственные служащие осуществляют свою профессиональную деятельность на определенных должностях, включенных в соответствующие реестры – списки, содержащие перечень должностей госслужбы. Все должности разделяются на категории. Внутри категорий предусматривается существование должностей различных групп и классных чинов. Высшим классным чином в России является действительный государственный советник первого класса. Самый низший чин – секретарь гражданской службы третьего класса. С введением категорий, групп и чинов решается задача создания единой государственной службы РФ, создается возможность беспрепятственного и безболезненного перехода с одного вида госслужбы на другой. Например, человек, который ушел с военной службы на гражданскую, будет иметь тот же ранг (категорию) и соответствующий оклад, пенсию и пр.

- Должностной регламент включает также перечень вопросов, по которым чиновники вправе самостоятельно принимать решения, и перечень услуг, оказываемых гражданам и организациям. Каждые три года госслужащий должен пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Проводится и персональный квалификационный экзамен, по результатам которого устанавливаются классные чины. Все эти меры направлены на стимулирование открытости и «отзывчивости» госслужбы, повышение ответственности и эффективности работы госслужащих.

- Законодательство закрепляет также нравственные нормы поведения чиновника. Он обязан сохранять нейтралитет по отношению к партиям, быть корректным в обращении с гражданами, проявлять уважение к обычаям и традициям народов РФ, не допускать конфликтных ситуаций и пр. За нарушение этих, теперь уже юридических, норм предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания.

- Создаются и законодательно закрепляются механизмы, предохраняющие от коррупции и злоупотреблений. Законы запрещают чиновнику заниматься бизнесом, устанавливается порядок предоставления госслужащими сведений о доходах.

- В России с принятием нового Закона «О государственной гражданской службе» (июль 2004 г.), других законодательных актов созданы правовые основы госслужбы. В законодательстве фиксируется: государственная служба – это профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению полномочий Российской Федерации и органов государственной власти.

- Госслужба включает гражданскую, военную и правоохранительную службы. Государственные служащие осуществляют свою профессиональную деятельность на определенных должностях, включенных в соответствующие реестры – списки, содержащие перечень должностей госслужбы. Все должности разделяются на категории. Внутри категорий предусматривается существование должностей различных групп и классных чинов. Высшим классным чином в России является действительный государственный советник первого класса. Самый низший чин – секретарь гражданской службы третьего класса. С введением категорий, групп и чинов решается задача создания единой государственной службы РФ, создается возможность беспрепятственного и безболезненного перехода с одного вида госслужбы на другой. Например, человек, который ушел с военной службы на гражданскую, будет иметь тот же ранг (категорию) и соответствующий оклад, пенсию и пр.

- Должностной регламент включает также перечень вопросов, по которым чиновники вправе самостоятельно принимать решения, и перечень услуг, оказываемых гражданам и организациям. Каждые три года госслужащий должен пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Проводится и персональный квалификационный экзамен, по результатам которого устанавливаются классные чины. Все эти меры направлены на стимулирование открытости и «отзывчивости» госслужбы, повышение ответственности и эффективности работы госслужащих.

- Законодательство закрепляет также нравственные нормы поведения чиновника. Он обязан сохранять нейтралитет по отношению к партиям, быть корректным в обращении с гражданами, проявлять уважение к обычаям и традициям народов РФ, не допускать конфликтных ситуаций и пр. За нарушение этих, теперь уже юридических, норм предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания.

- Создаются и законодательно закрепляются механизмы, предохраняющие от коррупции и злоупотреблений. Законы запрещают чиновнику заниматься бизнесом, устанавливается порядок предоставления госслужащими сведений о доходах.