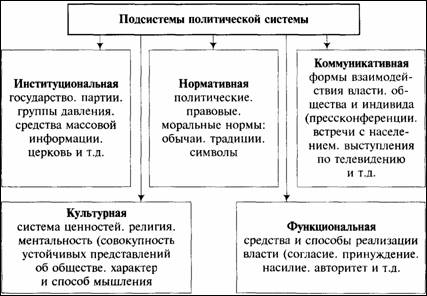

- организационного (государство, политические партии, общественно-политические движения, группы давления);

- нормативного (политические, правовые, моральные нормы и ценности, обычаи и традиции);

- культурного (политические идеи, политическая культура);

- коммуникативного (информационные связи и отношения внутри политической системы, а также между политической системой и обществом).

- Система динамична, в ее рамках протекают определенные, регулярно повторяющиеся политические процессы. Политическая система включает не только организационную сторону политической жизни, но и такие факторы, как политические идеи, ценности, мировоззрения. Все эти политические отношения образуют систему потому, что они взаимозависимы: изменение одного из элементов влечет за собой изменение других элементов и системы в целом. Политическая система – комплекс норм, институтов и организаций, в совокупности составляющих политическую самоорганизацию общества.

- К числу основных функций политической системы относятся:

- функция принятия общеобязательных решений, управления обществом (определение целей, задач развития общества, выработка политического курса и т. д.);

- интегративная функция (консолидация общества на основе общих ценностей);

- функция мобилизации ресурсов на достижение определенных целей;

- функция политической коммуникации (обеспечение связи между различными элементами политической системы, а также между системой и средой).

- Отношения между политической системой и средой, в которой она функционирует, были представлены, в терминологии Д. Истона, в виде структуры входа и выхода. При этом вход составляет требования к системе и поддержка счистемы со стороны граждан, а выход – конкретные политические действия и решения, предпринимаемые в рамках политической системы и оказывающие воздействие на состояние этой самой внешней среды. На входе системе всегда предъявляется широкий спектр требований – от улучшения условий труда и дополнительных ассигнований на те или иные нужды до трансформации внешней политики. Если требований слишком много, это ведет к перегрузке системы, которая может носить количественный (много противоречивых требований) или качественный (слишком сложные и практически невыполнимые требования в рамках существующей системы) характер. Именно поэтому среди требований необходимо фиксировать наиболее социально значимые и адаптировать их к возможностям системы, дабы избегать ее перегрузок.

- Важнейшим принципом построения политической системы выступает ее способность к адаптации по отношению к вызовам (стрессам в терминологии Истона). Устойчивость к стрессам обеспечивается наличием механизма обратной связи. Суть обратной связи состоит в том, что на выходе политической системы мы имеем дело с решениями и политическими действиями правительства, которые либо вызывают поддержку властей обществом, либо приводят к необходимости выдвижения новых требований к властям в рамках системы. Умение гибко и достаточно оперативно реагировать на новые требования выступает залогом жизнеспособности системы в целом. Неспособность дать адекватный ответ на требования ведет к нарастающему напряжению, череде кризисов и последующему коллапсу (распаду) всей системы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИКТАТОРСКОГО ТИПА

- Суть политической системы диктаторского типа выражается уже самим термином «диктатура» (от лат. dictatura – неограниченная власть). Диктаторские системы при всех их отличиях друг от друга едины в неприятии демократических принципов управления, политического плюрализма (от лат. pluralis – множественный). Для них характерно отсутствие гарантий политических свобод, принципов разделения властей и верховенства права. В рамках политических систем диктаторского типа принято выделять авторитарные и тоталитарные политические системы.

- Авторитарные политические системы представляют собой один из наиболее распространенных в истории типов политических систем. Авторитаризму присущи доминирование структур государства над обществом, примат исполнительной власти над законодательной и судебной ветвями.

- На сегодняшний день существует множество всевозможных классификаций авторитарных режимов. В основном подобные режимы распространены в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, а также в тех европейских странах (Испания, Португалия, Греция до антидиктаторских революций середины 1970-х гг.), которые существенно отставали от главных индустриальных держав по уровню развития.

- Политологи выдвигают и другие типологии авторитарных систем. При всех различиях и необычайном разнообразии авторитарных систем можно выделить некие общие для всех них черты.

- Небольшое число носителей власти. Это может быть один человек (автократ – абсолютный монарх, диктатор) или группа лиц (военная хунта, олигархическая группа и т.д.).

- Неограниченность власти, отсутствие реальных демократических механизмов контроля за ее осуществлением. При этом власть отнюдь не произвольна и может править, опираясь на силу законов. Однако сами эти законы принимаются по усмотрению правящей элиты.

- Стремление использовать силу для разрешения конфликтных ситуаций. Это не означает, что к силе прибегают автоматически и во всех случаях. Правящая группа или авторитарный политический лидер могут и не прибегать к насилию и массовым репрессиям. Более того, они могут быть популярны среди широких слоев населения. Однако при авторитаризме алгоритм поведения может быть изменен в любой момент, и тогда власть предержащие прибегают к силе как к последнему доводу в борьбе с политическими оппонентами.

- Недопущение реальной политической оппозиции и политической конкуренции.

- Относительная закрытость правящей элиты, рекрутирование членов политической элиты путем кооптации, назначения сверху, а не конкурентной борьбы в ходе открытых и честных выборов.

- Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, полный) – понятие, обозначающее ряд диктаторских политических систем XX в., основанных на всеобщем проникновении моноидеологии (единственной разрешенной идеологии) в политическую, экономическую, социальную, культурную подсистемы общества и на постепенном поглощении общества и отдельной человеческой личности структурами партии-государства. При этом от предшествующих исторических форм деспотизма тоталитаризм отличает не только технически обусловленная высокая степень контроля за поведением отдельных индивидов и масштаб репрессий, но и своеобразная революционность идеологической утопии, нацеленной на преодоление реальных или мнимых недостатков и противоречий старого порядка, построение нового общества, формирование нового человека.

- В современной научной литературе принято различать два основных варианта тоталитаризма – правый и левый. Определяющие отличия между ними лежат в специфике положенных в основу соответствующих режимов идеологий. На правом фланге идейно-политического спектра выделяются фашистский и национал-социалистический режимы в Италии и Германии, на левом – диктатуры в странах коммунистического блока. Все тоталитарные системы обладают целым набором основополагающих элементов, в числе которых:

- наличие моноидеологии, определяющей абсолютную познанную цель развития социума;

- господство одной революционной по своей идеологической ориентации и организационным основам партии «нового типа»;

- слияние в одно целое партии и государства при доминировании партийных структур;

- поглощение этой партией-государством общества практически во всех его автономных проявлениях;

- физический и моральный террор и т.д.

Этими элементами и определяется тоталитарное системное качество.

- К числу определяющих признаков тоталитаризма относилось наличие:

- единой официальной идеологии;

- единственной массовой партии;

- системы террористического полицейского контроля за населением страны;

- технологически обусловленного контроля над средствами информации и коммуникации;

- контроля государства за всеми средствами вооруженной борьбы;

- почти полного контроля и централизованного руководства экономикой.

- Уникальность тоталитарной политической системы состоит в том, что ей свойственно отсутствие механизма обратной связи. Такие системы определяются как закрытые и неустойчивые. Очень важным становился аспект изучения механизма «запаздывания» в принятии тех или иных решений, свойственного любой политической системе, но с особой силой проявляющегося в условиях жесткой централизации, присущей тоталитаризму.

- Отличительной чертой тоталитаризма является безраздельное доминирование политической сферы в жизни социума при утрате всеми иными подсистемами общества собственной функциональной и институциональной автономии. При тоталитаризме происходит формирование нового типа взаимоотношений различных сфер человеческой деятельности, характеризующегося доминированием политики над областью духовной культуры, обществом и экономикой, беспрецедентным господством политического над индивидуально-личным началом.Решающее отличие тоталитарной системы от любой другой как раз и состоит в том, что определяемая идеологически политика получает опору не в обществе (как в либерально-демократической модели) и не в неких элитных группах и слоях населения либо традиционных институтах (как это имеет место в авторитарных режимах), а во внешнем по отношению к обществу универсальном принципе, который навязывается последнему. Именно поэтому исповедуемая идеология играет центральную роль в рамках любой тоталитарной системы. Идеологизация общественной жизни, стремление подчинить «единственно верной» теории все экономические и социальные процессы становятся ее неотъемлемой частью.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Второе направление концентрирует внимание на способах и средствах осуществления политической власти. В фокусе внимания исследователей при этом оказываются доминирующие идеологии; типы политической культуры общества; наличие или отсутствие многопартийности, легальной оппозиции, разделения властей; роль институтов гражданского общества; взаимоотношения элит и масс в политическом процессе; доступ масс к участию в политике; способы ротации и рекрутирования элит и т. д. С учетом названных показателей нередко различают тоталитарные, авторитарные и демократические режимы.

- При этом политические ценности заключают в себе цели и принципы, лежащие в основе политических действий. Например, очевидно, что политические ценности коммунистического и либерально-демократического режимов существенно отличаются друг от друга.

- Политические нормы определяют типы ожидаемых процедур, приемлемых в рамках процесса выдвижения и исполнения политических требований, и могут носить как формальный (легальный), так и неформальный характер. К числу формальных норм относятся прежде всего конституционные нормы, а также нормы, устанавливаемые законодательством той или иной страны. Сложнее обстоит дело с неформальными нормами. Они включают представления о должном и допустимом, распространенные в рамках того или иного общества, и жестко отграничивают допустимое от недопустимого в повседневной политической практике. Речь идет об обычаях и традициях, передающих из поколения в поколение в том числе политический опыт людей, имеющий силу неписаного правила.

- Политические структуры призваны с помощью определенного набора методов осуществления власти обеспечить процесс принятия политических решений, необходимую степень подчинения этим решениям всех участников политического процесса и механизм воплощения данных решений в жизнь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий