Социальные роли личности

- Социологи относят к ней людей в возрасте от 16 до 25 лет (некоторые исследователи включают в нее людей до 30 лет). Но не так существенны возрастные границы, как характерные специфические черты молодежного сознания и поведения.

- Одно из главных, по мнению психологов, обретений этого периода – открытие собственного «Я». Если для подростка важны в первую очередь внешние события, поступки, то со вступлением в пору юности все большую значимость для человека приобретает его внутренний мир. Собственные мысли и чувства становятся не меньшей реальностью, чем окружающая действительность.

- Человек все отчетливее и глубже осознает свою индивидуальность, неповторимость. И если в отрочестве у многих преобладало стремление быть такими, как другие, то в молодости собственная уникальность осознается как ценность; ее развивают, ее демонстрируют.

- Общность социальной позиции – уже не дети, еще не взрослые, особенности сознания, стиля жизни и поведения создают почву для складывания молодежных сообществ с четко выраженными собственными чертами.

ГРАЖДАНСКОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

- С 18 лет в соответствии с Конституцией нашего государства гражданин России может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. Сегодня наш Основной закон гарантирует каждому, как вы уже знаете, широкий спектр прав и свобод: гражданские и социально-экономические права (право на собственность, свободный труд, образование, охрану здоровья и др.), политические права (право на объединение, участие в управлении государством, право избирать и быть избранным), личные права (право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения и др.), а также свободу совести, мысли и слова, средств массовой информации.

- Достигнув 18-летнего возраста, гражданин может вступить в законный брак. Вместе с тем при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон) местные органы власти вправе снизить брачный возраст.

- Полная правоспособность предполагает не только возможность использовать права, но и необходимость выполнять определенный круг гражданских обязанностей. В соответствии с Конституцией РФ к ним относятся: соблюдение Конституции и законов страны, забота родителей о детях, а также детей, если они достигли 18 лет и трудоспособны, о своих нетрудоспособных родителях, своевременная уплата законных налогов и сборов, охрана природы, памятников истории и культуры. Обязательным является получение основного общего образования. Долгом граждан России является защита Отечества. Законом предусмотрено, что призыву на военную службу подлежат мужчины – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.

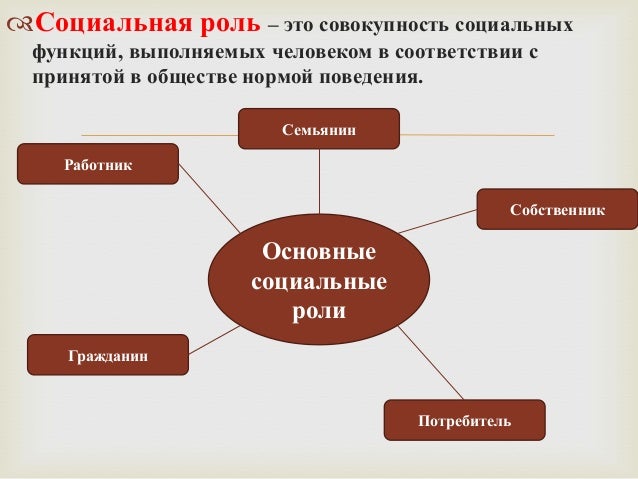

- Обретение всей полноты прав и обязанностей меняет положение молодого человека в обществе и существенно расширяет его возможности. Роли ребенка и подростка в основном связаны с семьей (сын, дочь, брат, сестра, внук), школой (ученик), различными формами досуговой деятельности (участник спортивной секции). В дальнейшем при сохранении некоторых прежних социальных позиций (сын, брат и др.) появляются новые: студент, рабочий, военнослужащий, избиратель, член политической партии, родитель, участник одной из общественных организаций и многие другие.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты. Ежедневно в нашей стране открывают двери, помимо десятков тысяч школ, тысячи профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, вузов. В учебных заведениях, осуществляющих профессиональную подготовку молодежи, обучается более 5 млн человек – почти треть молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

- Значение образования в современных условиях понимают многие. Оно и сегодня рассматривается как важнейший показатель социального статуса человека. Если раньше родители связывали достойное будущее своих детей с удачной женитьбой, то теперь все чаще – с престижным университетом. По прогнозам, в текущем столетии, которое уже назвали веком знаний и информации, образование приобретет еще большую ценность.

- Наряду с государственной системой образования возникли и набирают силу частные гимназии и лицеи, колледжи и вузы. Большинство негосударственных, а также частично государственных учебных заведений действуют на платной, коммерческой основе.

- Отношение к платному образованию в нашем обществе двойственно: есть те, кто его поддерживает, однако высказываются и критические оценки. Рассмотрим аргументы каждой из групп. Сторонники платного образования указывают прежде всего на недостатки государственных образовательных учреждений: низкие зарплаты преподавателей, переполненность школьных классов и студенческих аудиторий, не позволяющая учитывать индивидуальные особенности учащихся, недостаток технических средств, устаревшее лабораторное оборудование. Такое положение вызвано тем, что от оскудевшего государственного пирога образованию достаются просто крохи. Но не только этим. Как показывает опыт развитых стран, частные школы и вузы и в богатом государстве привлекательнее и престижнее государственных. К минусам государственных вузов и техникумов относят также и то, что они слабо ориентированы на новые специальности, востребованные рынком. Следствием этого является высокий уровень безработицы среди выпускников профессиональных учебных заведений: в середине 90-х гг. около 40% молодых безработных имели высшее и среднее специальное образование.

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- В пору юности, как мы уже отмечали, для многих молодых людей ведущей деятельностью остается учеба. При этом проблемы выбора будущей профессии или непосредственного трудоустройства уже выходят на первый план. Сама учеба (даже в старших классах школы, не говоря о высшем учебном заведении) воспринимается не как самоценность, а как ступень к овладению профессией.

- Начало трудовой деятельности после окончания школы, училища, института всегда было серьезным испытанием для молодого человека. Так же обстоит дело и сегодня.

- Нынешняя ситуация с точки зрения возможностей трудоустройства молодежи весьма противоречива.

Во-первых, 90-е годы минувшего века были периодом спада отечественного производства, снижения уровня оплаты труда на многих государственных предприятиях. Это неизбежно вело к сокращению рабочих мест. Имеющиеся вакансии далеко не всегда привлекают молодежь по причине недостаточной оплаты труда. Наибольшее количество отказов приходится на молодых людей в возрасте до 18 лет, не имеющих ни профессии, ни опыта работы. Иначе говоря, ориентация на высокий заработок далеко не всегда подкрепляется собственными возможностями.

Во-вторых, государство перестало быть единственным монопольным работодателем. Появились частно-индивидуальные, акционерные, кооперативные предприятия, где труд работников оплачивается, как правило, выше, чем в государственном секторе. Эти предприятия охотно принимают на работу молодежь, хотя в последние годы требования к профессиональной подготовке работника и наличию трудового стажа ужесточились.

В-третьих, осуществляемые в стране реформы привели к изменению характера трудовых отношений. Конституционно была закреплена свобода труда, гарантировано право распоряжаться своими способностями к труду. Это означало отказ от ранее действовавшего и законодательно закрепленного принципа всеобщей занятости. Было отменено централизованное распределение выпускников учебных заведений. Последствия такого шага оказались противоречивыми. С одной стороны, появилась возможность свободно выбирать подходящую работу и вид деятельности тем, кто впервые выходит на рынок труда. С другой стороны, в сложившихся условиях это неизбежно вело к росту безработицы среди молодежи. В конце 90-х гг. молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляла примерно пятую часть трудоспособного населения. Среди безработных на долю молодых приходилось более 30%. - По закону заключать трудовой договор можно с лицами, достигшими 16 лет. Российское законодательство предусматривает возможность устройства на работу и с 15-летнего возраста. В отдельных случаях с согласия родителей договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда. При этом для работников, не достигших 18 лет, вводятся различные льготы на производстве: запрещается использовать их труд на тяжелых работах, опасных или вредных производствах, а также в тех видах деятельности, которые могут причинить вред нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных клубах, в производстве, перевозке, продаже спиртных напитков). Закон предусматривает также ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних, занятых на производстве, запрещает привлекать их к ночным и сверхурочным работам, устанавливает ежегодный оплачиваемый отпуск протяженностью 31 день. Расторжение трудового договора с работником в возрасте до 18 лет допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершенно летних. Все эти меры с точки зрения охраны здоровья молодежи абсолютно правомерны. В то же время в условиях сокращения занятости они препятствуют найму несовершеннолетних работников: руководители предприятий не хотят нести экономические убытки из-за предоставляемых льгот.

МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА

- Отдельным общественным группам свойственны особые черты сознания, поведения, стиля жизни. Они создают собственную культурную нишу – субкультуру, которая может быть достаточно замкнута и автономна по отношению к господствующей культуре (от лат. sub – частица, указывающая на нахождение под чем-либо, около чего-либо) либо противостоит ее фундаментальным ценностям (контркультура). Об особой молодежной субкультуре заговорили в странах Запада после Второй мировой войны. Молодежная культура далеко не однородна; в ней проявляются половые, этнические, социально-классовые различия. Так, для сообществ молодых мужчин характерен дух соревновательности, установка на собственный успех. Для девушек важен не столько результат совместной деятельности, сколько характер складывающихся межличностных отношений. Они более избирательны в общении.

- В то же время молодежную культуру можно рассматривать как некое целое, которому присущи определенные черты. Прежде всего это особый характер отношений, сосредоточенный скорее на дружбе и приятельстве в группах сверстников, чем на семье. Потребность в общении с ровесниками возникает, как известно, очень рано. Юношескому возрасту свойственно как стремление к обособлению, прежде всего от старших (учителей, родителей), так и желание принадлежать к какой-либо общности сверстников. Складываются так называемые неформальные молодежные группы (слово «неформальные» в данном случае употребляется, чтобы подчеркнуть принципиальное различие с официально зарегистрированными общественными молодежными организациями).

- Многим молодежным группам свойственно противоречивое сочетание единообразия и непохожести, особости. Единообразие (в стиле поведения, музыкальных пристрастиях, модной атрибутике) поддерживается внутри группы. Вместе с тем само сообщество стремится (прежде всего внешне) выделиться в общем потоке молодежных движений.

- Некоторые неформальные молодежные объединения не только обособляют себя от общества, но и в известных пределах противостоят ему, отвергая сложившиеся ценности и культуру (в этом случае можно говорить о молодежной контркультуре). Такое демонстративное неприятие общественных устоев, морали, образа жизни большинства особенно ярко проявилось в молодежных движениях в западных странах в 60-е гг. Некоторые выступления студентов и молодых рабочих проходили даже под политическими лозунгами (новые левые). В дальнейшем протест стал выражаться не столько в прямом противостоянии обществу, сколько в попытках «уйти» от него, создав новые формы человеческого общежития (колонии хиппи).

- Большую роль в возникновении и распространении молодежной культуры играют средства массовой информации. Склонность следовать моделям увиденного по телевидению и в кино имеют не только подростки, но и молодежь. Проиллюстрируем это примерами. В начале 90-х гг. в США был показан кинофильм «Программа». В одном из его эпизодов студент университета с целью демонстрации собственного мужества лежал на разделительной полосе оживленного шоссе, в то время как тяжелые грузовики со свистом проносились рядом с ним. В течение двух недель после демонстрации фильма двое молодых парней в разных штатах попытались проделать тот же трюк. Последствия оказались трагичными: оба были задавлены насмерть не заметившими их водителями. Демонстрация по нашему телевидению сериала «Бригада» также вызвала волну подражателей: молодые люди в различных регионах страны стали объединяться в свои «бригады», имеющие явно криминальную направленность.

Комментариев нет:

Отправить комментарий